Autora: Beatriz dos Santos Damasceno

Doutora em Estudos Literários e professora do Departamento de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)

DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2525-8133.opiniaes.2020.176156

URL do artigo: https://www.revistas.usp.br/opiniaes/article/view/176156

Os romances cíclicos e passionais de Lúcio Cardoso

RESUMO

Com base nos Diários, nos rascunhos do escritor e em entrevistas, este artigo reflete sobre a conexão entre vida e escrita no processo de criação dos romances Crônica da casa assassinada e O viajante, de Lúcio Cardoso. Observando, ainda, a construção das personagens, a relação arrastada e dinâmica com o tempo, a incessante sensação de inacabamento das obras, a trajetória artística em que se pode reconhecer que cada romance é processo, fruto e semente de um ávido escritor.

Palavras-chave: Lúcio Cardoso; vida; escrita; romance; experiência.

Abstract

The cyclic and passionate novels by Lúcio Cardoso

Based on Diários, the writer’s drafts and interviews, this article reflects on the connection between life and writing in the process of creating the novels Crônica da casa assassinada and O viajante, by Lúcio Cardoso. Also, observing the construction of the characters, the slow and dynamic relationship with time, the incessant feeling of unfinished work, the artistic trajectory in which it can be recognized that each novel is about process, fruit and seed of an avid writer.

Keywords: Lúcio Cardoso; life; writing; novel; experience.

“Acho que Deus não se interessa em definitivo senão por aqueles que, uma vez pelo menos, têm coragem para perder o céu” (CARDOSO, 2012, p.407), escreveu Lúcio Cardoso em seu diário, em 26 de dezembro de 1952. A dimensão de “perder o céu” para esse artista é a plena noção de viver intensamente os riscos e os flertes com pecados e perigos, exercendo a liberdade e a ousadia. O Deus que Lúcio Cardoso carregou dentro de si, tão avesso às sacristias e tão ligado à Paixão, impulsionou sua trajetória artística e motivou um processo de criação envolvente e audacioso.

De antemão, Lúcio Cardoso era extremamente atento ao seu trabalho de escrita e era um especulador de seus próprios textos. Talvez por isso também, e o que muito ajuda no estudo sobre sua produção, tenha sido um exímio escritor de diários. E os escreveu com a consciência da força do gênero, priorizando as experiências em detrimento dos fatos. Diários é uma obra-prima, não há quem o leia e não perceba a força literária e o vigor da escrita fragmentada, oscilante, a quente desse livro. Deixou, registradas, portanto, inúmeras provocações de leitura, demandas exigidas pela escrita, inquietações causadas pelas sempre outras e novas versões de romances.

Nesse percurso, em que diários e anotações são testemunhas, sobressaem-se o tempo de elaboração dos seus romances, a exigente e burilada construção de ambiente e personagens, além da constante sensação de inacabamento das obras. Tal sensação levou Lúcio Cardoso a delinear um projeto de obra contínua, em que tema, personagens e ambiente se reapresentam e se dilatam de um romance para outro. Essa obsessão foi crucial para fazer da escrita um processo de grande aspiração. No trecho do diário, ele valoriza a sua disposição para escrever a Crônica porque conhece o tamanho de suas intenções:

27/01/1953 – Escrevo, escrevo sem parar a Crônica da casa assassinada. Há muito não conhecia uma tão boa disposição, nem escrever me parecia uma tarefa mais agradável. Ao mesmo tempo, surge nítido em meu pensamento o plano de outro romance: As chaves do abismo. Estaria assim composta a trilogia (o primeiro: Retrato do viajante) com que sonho há muito, e na qual o tempo, como uma música em surdina, tem tão decisiva importância. (2012, p.409)

A composição de O viajante, por exemplo, já estava sendo delineada desde 1951, concomitantemente à Crônica, e observa-se que Lúcio a suspende, investe na concepção da Crônica da casa assassinada e logo em seguida retoma os escritos de O viajante em que busca ampliar as histórias da cidadezinha de Vila Velha. E faz isso com a pretensão de lançar um seguido do outro. A Crônica, entretanto, foi lançada em 1959 e O viajante só seria lançado postumamente, em 1973, graças ao amigo escritor Octávio de Faria que organiza o burilado livro que não parava de sofrer reformulações e novas versões.

16/10/1958 – Telefonando hoje para José Olympio, soube pelo Daniel que meu livro talvez não saia este ano… – e durante o resto do dia passei na maior tristeza, tanto era importante para mim que a Crônica saísse este ano, e que O Viajante tivesse chance de entrar para o prelo no outro. Mas que fazer, consolo-me imaginando o que devo escrever, e traço um plano até 1962, quando devo comemorar meus 50 anos. (p.474).

A criação era processo lento, fantasmagórico. Os personagens rondavam seus sonhos e suas realidades e o espaço/ambiente das narrativas faziam-se presentes em seus próprios espaços; Lúcio Cardoso admitia essas interferências, mergulhando na atmosfera de seus textos. Dessa maneira, a relação com a escrita de seus livros ganhava dimensão na própria vida, como afirma algumas vezes durante a concepção da Crônica. Na citação abaixo, escreve “cidade” em vez de “casa”, este foi, provavelmente, o primeiro nome do romance, o que também corrobora o fato de que, antes de tudo, não seria só a casa, mas a cidade que Lúcio Cardoso queria desvelar a cada romance.

29/10/1951: Enquanto passeio, vendo caminhar uma gente apagada e feia, penso que seria numa cidade assim, num dia assim, que regressaria ao meu personagem sem nome de Crônica da Cidade Assassinada. (p.385)

14/12/1952 – “Durante a noite, insone, levantei-me e escrevi mais um capítulo da Crônica. Voltei a dormir, um sono extremamente agitado. Sonhei com mortes e cadáveres. Havia um belo rapaz morto e seu corpo era conduzido por um desses antigos carros de defunto que tanto vi na minha infância, num caixão aberto. Vi a cabeça, de belos cabelos cacheados, oscilando ao passo dos cavalos. Eu estava no adro de uma igreja e, antes de parar, o carro girou em torno de mim duas vezes. Na segunda, como passasse mais perto, vi o morto, distintamente, mover um dedo. Está vivo – pensei comigo mesmo. Cheio de angústia, andei em torno, mas não havia ninguém para contar o fato. Como de quase todas as outras vezes, a luz densa, sufocante, particular, dessa espécie de sonhos. É que não conhecem a monotonia das portas, a tristeza dos chãos batidos cotidianamente, a crueldade das faces que não podemos evitar. Só há uma cruz para o escritor: é a de ganhar o pão de cada dia com outros meios que não o da sua pena. (p.406)

Ao mesmo tempo, há as citações a respeito de O viajante, em que Lúcio demonstra profundo interesse e ainda mais ligação com sua vida, a escrita desse livro e, principalmente, sua relação com o personagem principal marcam o escritor. O fato de dedicar-se à Crônica, entregá-la ao público com a ideia de romance de introdução e voltar a O viajante fez com que este romance iniciado há anos tomasse um vulto ainda maior em seus interesses literários.

25/1/1951 –O livro está de tal modo maduro, tão presentes sinto seus personagens e o frêmito que lhes dá vida, que às vezes vou pela rua e sinto que não sou uma só pessoa, mas um acúmulo, que alguém me acompanha, sardônico e vil, repetindo gestos que agora são duplos, embaralhando minhas frases, com uma e outra palavra que não pertence à realidade, mas ao entrecho que me obseda. (p.331)

*

Dia de calor e de inutilidade. Estendido, sem coragem para tomar o lápis, deixo desfilar em meu pensamento, uma vez mais, os personagens de O Viajante. (p. 331).

30/01/1951 – Sinto dia a dia o romance dilatar-se em mim – dilatar-se ao máximo, a ponto de transbordar e começar a ser outra história. E é estranho: quando o silêncio se faz em torno, verifico o levantamento dessas paredes, desses becos, dessas casas fantasmais que se erguem do nada, dessas paisagens ao vento, desse pequeno mundo inexistente de que conheço o mais ínfimo odor, a mais humilde fenda na parede, a luz que bruxuleia na maior distância – e que, no entanto, como nos delírios dos toxicômanos, só existe dentro de mim. (p.331).

Finalmente, no ano de 1957, em 27 de julho, Lúcio escreve no diário: “Entreguei ao editor os originais de Crônica da casa assassinada” (p.425). E se o tempo de concepção foi longo, também o tempo de espera para o lançamento não significou a tranquilidade de um trabalho acabado. Observa-se que ele não se distancia do livro, pelo contrário, ele aproveita para manifestar a profunda relação do romance com sua vida. Em curiosa entrevista a Edson Guedes de Morais, para a Revista da Semana, de 21 de setembro de 1957, intitulada Lúcio Cardoso em 21 respostas, antes mesmo de uma pergunta completa de Guedes a respeito da Crônica, o escritor faz uma advertência:

– Você o escreveu…

– Não foi escrito — nasceu de mim mesmo, e os seus defeitos são os meus defeitos… Não sei como se irradiou em mim, mas tive a impressão que era uma rosa escura e impetuosa que se abria no meu íntimo. Ainda é sua luz que me queima. (CARDOSO, 1957, p. 39)

Quando afirma que o livro nasce dele mesmo, com seus defeitos, observa-se o quanto Lúcio se inscreve em seu texto e essa relação visceral com a escrita é que impõe a ele uma obra cíclica, em curso com a própria vida. Por isso, mesmo antes de a Crônica chegar ao público, ele já avisa que o romance não é um fim, é um processo, como diz a Guedes:

– … A Crônica da casa assassinada é apenas uma introdução, não é um livro, é uma sequência.

– De 630 páginas…

– Apenas um começo. Não sei se terei forças, persistência e suficiente entusiasmo para ir até o fim. Sonhei uma melodia. Pensei vê-la desenrolar-se de mim, solene e fúnebre. Talvez tenha me iludido e seja necessário recomeçar tudo de novo. Não importa. Meu despudorado orgulho é confessar que ainda me sinto moço para todas as audácias. (ibidem)

A afirmação de que a Crônica da casa assassinada é apenas uma introdução faz com que o entrevistador o retruque: “De 630 páginas…” E Lúcio faz questão de reforçar: “Apenas um começo. ” E diz saber que este é um projeto que precisará de persistência para desenrolar tamanha melodia solene e fúnebre, apesar de reconhecer que é audacioso o bastante para tentar.

Além disso, o autor deixa clara a ideia de que a obra é um projeto de especulação e conhecimento de um ambiente que é o seu. A sua Vila Velha é Minas, é o espírito mineiro que Lúcio carrega, “este orgulho, esta cabeça baixa” que ele quer purgar e interpretar nos seus livros. Como ele mesmo deixa no diário: “Uma fotografia não dói. Dói esta terra que apanho e espremo entre as mãos” (2012, p.512), Lúcio espreme esse espírito mineiro porque para ele não é possível que esse chão fique sem intérprete. A casa assassinada é a família mineira e sua arrogância sendo consumida por seus pecados, entre dores e violetas. Assim responde a Guedes:

– Qual o seu enredo?

– Câncer e violetas.

– Câncer!

– E violetas.

– Símbolos?

– Câncer, e seu trabalho obscuro de desagregação — violetas, a estação do mundo. É um câncer que rói a casa, entre violetas é que vivem os personagens. (ibidem)

Como também disse mais tarde ao escritor Walmir Ayala, em outra entrevista: “…casa está no sentido de família, de brasão. Assassinada quer dizer, atingida em sua pretensa dignidade, pelo pecado. Eis o ponto nevrálgico do drama: o pecado”.

Os mistérios que rodeiam os elos familiares, os segredos, os reencontros tensos entre mãe e filho, como o suposto reencontro de Nina e André, por exemplo, já eram a temática de Lúcio Cardoso em obras anteriores, como em sua novela Inácio, ou mesmo em alguns de seus Contos de crime, como A sedutora, na coluna do jornal A noite. Nesse sentido, é possível perceber que ao abrir “essa rosa escura e impetuosa” de seu íntimo, o escritor caminharia para a criação de uma obra cada vez mais marcada pela narração da atmosfera densa e difícil das relações.

Às vésperas do lançamento, ele também já observa a qualidade literária do romance e as falhas que poderiam ser evitadas no livro seguinte e reafirma suas expectativas assegurando o valor de sua obra, e, embora já consiga perceber defeitos, sabe que o romance carrega a força de uma obra-prima que para ele, infelizmente, não será reconhecida. Afinal, o mergulho em uma atmosfera sombria e o realismo no subsolo de suas personagens nunca estavam isentos de críticas. O fato é que não esperar o reconhecimento não significava um menosprezo pelo seu trabalho, ao contrário, Lúcio parecia bem consciente de que havia um processo de escrita em seus romances e apostava nele. Sentia-se mais desenquadrado em relação ao que se esperava e menos inseguro em relação ao caminho de experimentação de sua obra literária.

Um jornal publica hoje a capa do meu livro a sair no mês próximo. Dois anos, e mesmo assim, menos tempo do que levei para publicar O Enfeitiçado, que durante tanto tempo rolou em minhas gavetas. Mas apesar disto, é o suficiente para que eu perceba os defeitos da Crônica e avalie os lados por onde envelheceu. Isto me consola, imaginando que posso fazer melhor. Mas assalta-me uma grande melancolia, imaginando que também este tombará no silêncio e no desinteresse e que, independente de seus defeitos, que talvez só eu conheça, poderia ser uma obra-prima que encontraria a mesma repulsa e a mesma prevenção que vêm encontrando todos os meus livros…

Mas é de cabeça erguida que eu me preparo para suportar este desdém. (p. 478)

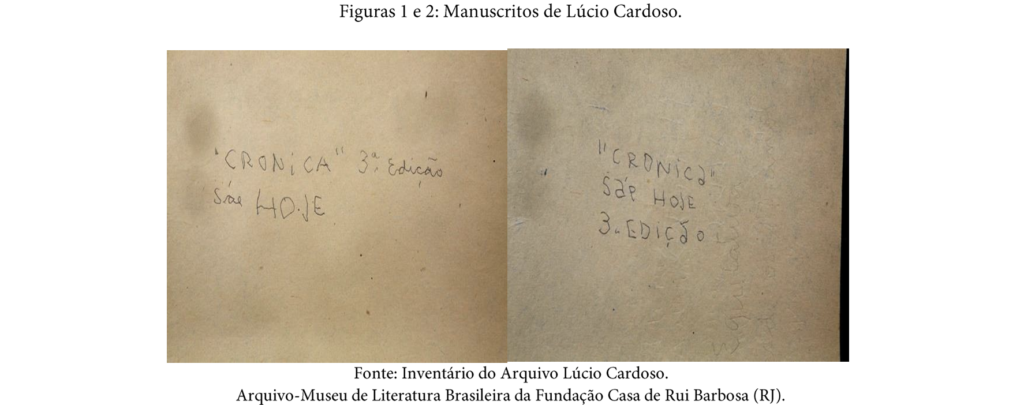

Pelo menos em relação às críticas que recebia pelos seus livros, não houve o desdém esperado. Para além de alguns posicionamentos contrários em relação à temática do romance, a Crônica deu a Lúcio Cardoso um retorno maior do que qualquer outra obra, recebendo mais duas edições enquanto ainda era vivo, uma em 1963 e outra em 1968. Já doente, acometido pelo acidente vascular cerebral, que paralisou seu lado direito, em 1962, o escritor acompanha e registra nos seus blocos uma experiência de êxito que não tinha vivido com nenhum de seus livros.

E Crônica da casa assassinada, no decorrer dos anos, foi se impondo como marco na literatura de Lúcio Cardoso. Inspirou leitores, ganhou novas edições, foi objeto de teses, dissertações e monografias, além de se estabelecer entre os mais importantes romances brasileiros. Em 2019, recebeu uma série de homenagens pelos seus 60 anos de impacto na literatura. Um livro que não deixa de intrigar pela estrutura e pelos diferentes focos de uma mesma história.

Mas Lúcio precisava dar continuidade ao ciclo de sua vida/escrita, a Crônica era começo e O viajante seria o próximo passo da melodia solene e fúnebre. Dois meses após o lançamento da Crônica, em maio de 1959, em entrevista concedida a Walmir Ayala, ao responder uma questão sobre O viajante, Lúcio conferiu ainda mais importância à série ambientada em Vila Velha ao explicar:

O viajante foi escrito e concebido quase que no mesmo instante em que a Crônica da casa assassinada. É mais extenso e mais espesso. Nele aparecem algumas das figuras da Crônica, e a paisagem é a mesma. É como se fosse uma outra visão da cidade onde decorrem os acontecimentos do primeiro romance. Esta cidade, aliás, surgirá em todos os outros romances, porque, latente, é a história dela que estou tentando através de sucessivos volumes.

A proposta era clara: dilatar alguns personagens secundários que aparecem na Crônica, além de trazer de forma mais ampla a cidadezinha. E apesar de dar a impressão, em sua resposta a Walmir Ayala, de que o livro estava pronto, nessa empreitada Lúcio Cardoso vai viver um tempo que não se esgota, uma escrita que não se contenta e um espaço que não cessa de distender. São tantas interrupções e mudanças, oscilando com longos períodos de silêncio e de célere produção que Lúcio entra em um labirinto de escrita; emaranhado nas fases e versões, revisando-as a cada tempo, descobrindo sempre novas possibilidades. Já era o ano 1962 e Lúcio não dava um ponto de basta ao livro.

Acho-me neste ano que começa, diante de dois compromissos que considero graves: a publicação de O viajante, que sem ser uma continuação de Crônica da casa assassinada, é uma sequência diretamente ligada a este romance, e a do Diário II, que aprofunda e amplia ideias expostas no primeiro. (p.500)

Pelas páginas do diário, são inúmeros os registros da relação com a escrita de O viajante. O leitor pode observar os longos anos de construção da narrativa, em que dispersão, planos e reestruturações tornavam a relação com o tempo muito angustiante e a trajetória de criação incessante. O romance teve três planos e exigiu o escritor de maneira corporal, era um dispêndio; com isso sucediam-se dias de muitas páginas escritas, e, logo em seguida, dias, meses, anos dos escritos pegando poeira nas estantes.

O leitor pode entrar neste caminho tortuoso e labiríntico por meio das anotações no diário: 7/01/1951 – “Escrevo O Viajante, com o mistério e a lentidão de quem abrisse aos poucos uma janela para uma paisagem agreste e desconhecida. ” (p.321); 13/01/1951 – “Grande cansaço de tudo. Até mesmo o romance O viajante não caminha…” (p.326); s/d: “Devagar vejo se expandir a ideia de O viajante. Já agora o romance toma vulto, e vejo próximo o instante em que ele poderá ser levado a termo sem dificuldade. ” (p.325); 13/?/1951 – “Até mesmo o romance O viajante, não caminha – minhas mãos pendem inúteis, sem nenhuma capacidade de vibração.” (p. 326); 19/8/1951 – “Continuo a escrever O viajante, mas sem encontrar a forma adequada à história. Além do mais, o estilo é arrastado, não vive e não explode como eu desejaria. ” (p.369); 21/5/1951 – “Esforço-me para romper O viajante dos quadros de simples novela…” (p.370); 08/9/1951 – “O tempo passa, os dias passam. E que faço eu, à espera de que momento excepcional, para escrever o meu romance? O viajante, abandonado, cobre-se de poeira na minha gaveta.” (p.373). Em 10/9/1951 – “Escrevi hoje várias páginas de O viajante com bastante facilidade. Não fosse o contratempo pela manhã (…). Mesmo assim regressei cedo para casa e escrevi ainda várias páginas, que considero até agora das melhores do livro. ” (p.374). Em 01/10/1951: “Recomeço de novo, num plano completamente diferente, O viajante” (p.382); em 03/12/1951: “Escrevo novamente O viajante, uma versão que me agrada bem mais do que a primeira” (p.386). Anos depois, em 24/10/1957: “… começam a se delinear em meu espírito as linhas mestras de O viajante. O mal, aqui, não deve ser triste nem sombrio: deve ser alegre e pastoral. É de uma festa – não se esquecer disto – que se trata” (p.439). Em 04/12/1957: “Começo a reunir o material esparso de O viajante” (p.442). Já em 06/1/1958, confessa: Escrevi hoje vinte páginas de O viajante – e com todo élan, com todo o entusiasmo do meu corpo e do meu espírito” (p.444). Em 20/1/1958, afirma: “Trabalho: O viajante. Nunca, em minha vida, escrevi com maior regularidade.” (p.446). Em 02/2/1958: “Luto, em vão, com o terceiro capítulo de O viajante(…) Tenho de refazê-lo todo, e fico imaginado o tempo que me sobra, até julho, data que marquei para concluir este romance. (Segunda versão, pois O viajante já teve uma primeira versão…) ” (p.447). 18/3/1958 – O viajante encaminhando-se, célere, para o fim. (p.449); 25/8/1958 – A extrema dificuldade em que eu avanço no O viajante: o romance parece permanentemente travado. (p.469). Em 09/10/1958 – No momento passo à máquina O viajante. O romance cresce e se adensa nessa nova versão. (p.473). Em 28/10/1958 – “Mas em nada perde O viajante com esse atraso…” (p.474). No ano 1962, sem data: “Há mais de dez anos que temas e planos de O viajante vivem comigo” (p.500).

Além desse tempo em que regularidade e inconstância se confundem, há o conflito do escritor com o curso da narrativa que sempre impõe outros caminhos, Lúcio parece se colocar em uma oficina e nela elabora, conserta, experimenta a todo tempo. Nesse sentido, ele também aproxima sua forma de criar a sua forma de viver. E se viveu o tempo da Crônica e de O Viajante de maneira lenta, por vezes concomitante, e concebeu o primeiro romance porque havia a noção de uma obra cíclica, não conseguiria mais se liberar das exigências das experimentações. Com relação às personagens, por exemplo, observa-se que procurava penetrar na atmosfera de cada uma delas. Rafael, o caixeiro-viajante (Quelene – primeira versão), por exemplo, adensava-se e conectava-se à vida do escritor, assim escreveu no diário, em 1962:

“Não é à toa que à profissão de vendedor ambulante deu-se o título de ‘cometa’; como tudo o que passa sem pousar, deslumbra e cintila(…) Creio ser este, em linhas gerais, o significado desse romance que já tanto me cansa pela sua longa conexão à minha vida” (p. 500).

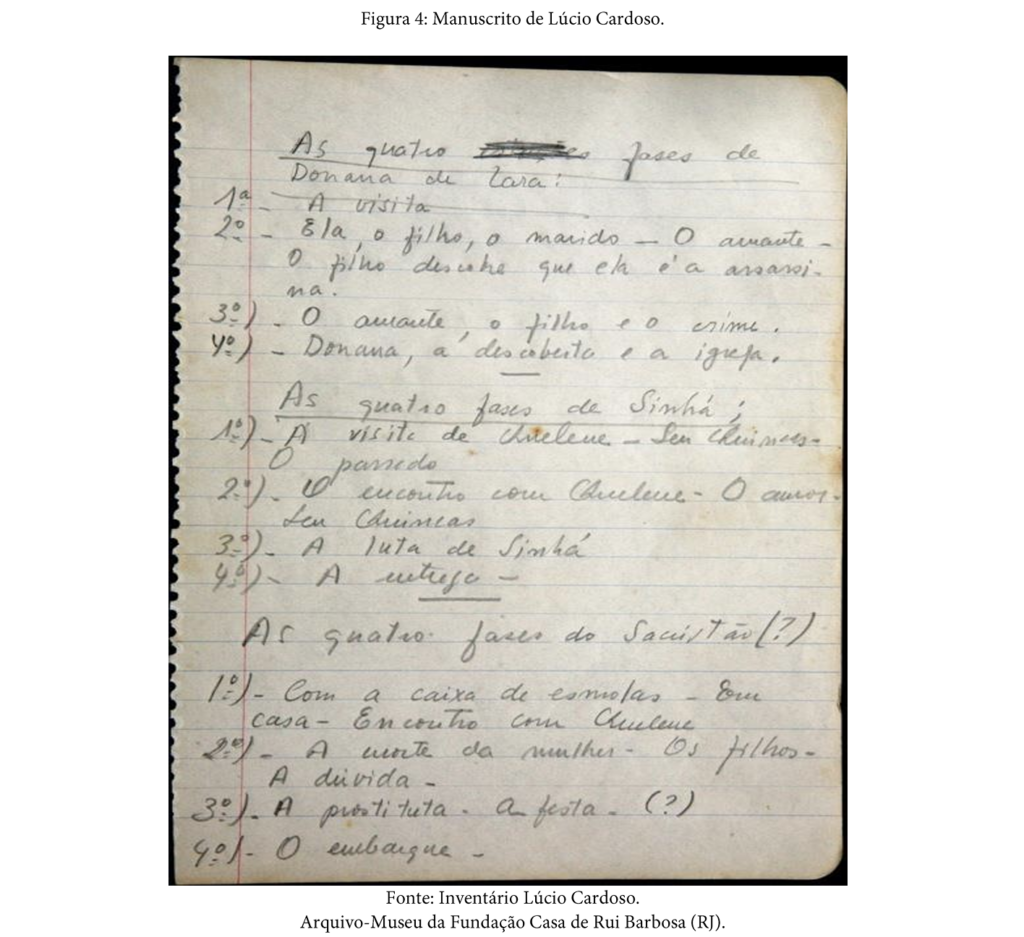

As personagens apresentadas na Crônica de maneira mais irrelevante ganham destaque em O viajante, em especial, Donana de Lara e Mestre Quincas ou (Juca do Vale). Donana de Lara era uma moradora da cidade e velha conhecida dos Meneses, na Crônica aparece sempre sombria e inconveniente por meio dos relatos de várias personagens. Em O viajante, Donana é desvendada nas suas paixões e fraquezas. Ela está no diário de André: “Precipito-me sobre o caixão, indiferente a tudo e a todos que me rodeiam. Vejo Donana de Lara que recua com uma expressão de escândalo…” (CARDOSO, 1963, p.14); na narrativa de Valdo: “Assim que apareci, uma senhora, centro de um dos grupos, precipitou-me ao meu encontro: -Ah, Senhor Valdo, que desgraça! – e sua mão opaca e dura, apertava-me o braço. Era Donana de Lara e, toda ela de roxo, com um peitilho de veludo bordado a vidrilhos, cheirava a incenso e sacristia. (1963, p.398), no Livro de memórias de Timóteo:

A sala não escapa à força do sol que tudo queima lá fora e, no mormaço criado, os visitantes suam e respiram com esforço. (…) (Mais tarde, sentada junto a mim e umedecendo-me a testa com um pano molhado, Betty iria dizendo: O senhor não reconheceu? Aquela mais alta, vestida com uma saia roxa, era Donana de Lara… não se lembra mais dela? (p. 424)

Na primeira narrativa do médico, lá também estava Donana de Lara e, nessa cena, Lúcio já faz menção ao filho doente de Donana, personagem tão central na história de O viajante.:

.. a verdade é que nossa cidadezinha, e mesmo outras do município, andavam repletas de comentários, dos mais ingênuos aos mais mordazes, sobre escândalos que possivelmente estariam acontecendo em casa dos Meneses. Donana de Lara, por exemplo, que viera me consultar a respeito do filho, um pouco mais agitado naqueles últimos dias do que de costume, ousara sugerir que se devia pedir a Padre Justino para benzer a Chácara: o mal, dizia ela, está arraigado na ruindade dos Meneses antigos, que haviam envenenado o ambiente da casa.(p.56)

O Mestre Quincas aparece na Crônica, no depoimento de Valdo. Em O viajante, reaparece como Mestre Juca do Vale. Na verdade, as histórias do novo romance estão nos núcleos de Donana e do carpinteiro. Donana absorvida pelas suas paixões, admitindo para si o fardo de um filho doente. Mestre Juca, personagem abusador, movido pelos seus vícios.

Era um coche mais do que vulgar, pintado de preto e cujo único enfeite eram alguns bambolins de ouro desbotado. Rangia pesadamente sobre a areia do caminho e, quando passou por mim, observei que era conduzido por Mestre Quincas, artesão carpinteiro de Vila Velha, que construía caixões e, às vezes, na ausência do coveiro oficial, também enterrava os mortos. Mestre Quincas, alto, vermelho de cachaça, ao passar ao meu lado fitou-me – e havia tanta surpresa em seu olhar, que por um segundo me julguei deslocado, estranho àquele lugar como se fosse um intruso. (p. 492)

A cidade enlameada e vagarosa, com uma gente feia, sobre a qual Lúcio descreve em seu diário como o ambiente/espaço de sua ainda Crônica da cidade assassinada, em 1951, seria expandida em seu universo sombrio e cheio de mistérios e culpas. Certamente, a dissimulação e hipocrisia de Minas. Como afirma de forma polêmica, em 1960: “Meu movimento de luta, aquilo que busco destruir e incendiar pela visão de uma paisagem apocalíptica e sem remissão, é Minas Gerais.” Donana de Lara carrega esse ambiente na própria maneira em que é descrita pelas personagens da Crônica da casa assassinada: pela sua expressão de escândalo, no diário de André; pela sua mão opaca e dura, toda vestida de roxo, veludo e cheirando à sacristia, como afirma Valdo.

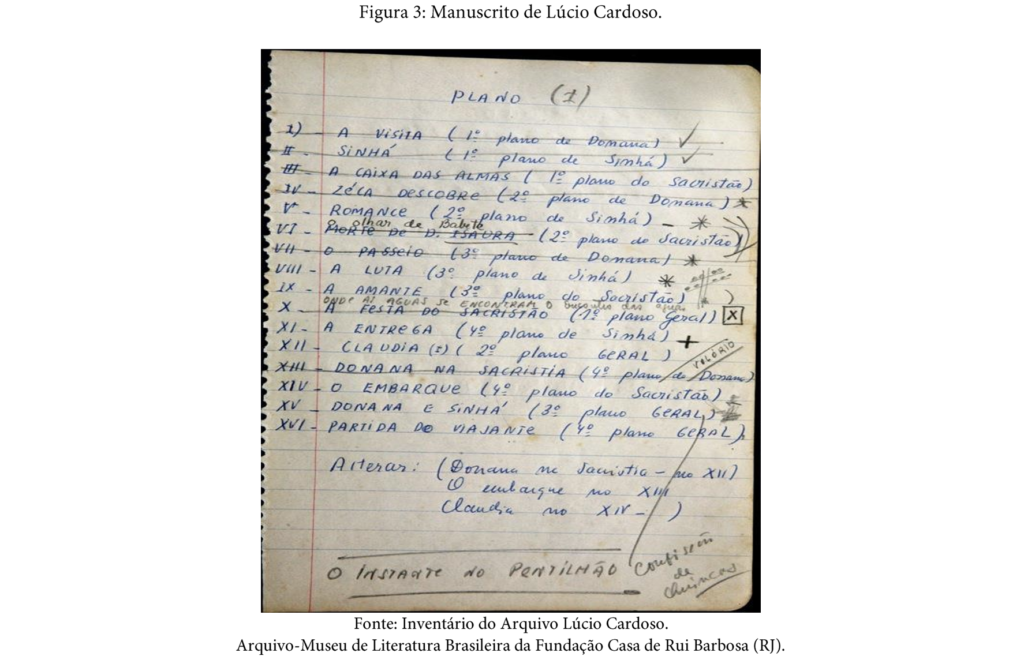

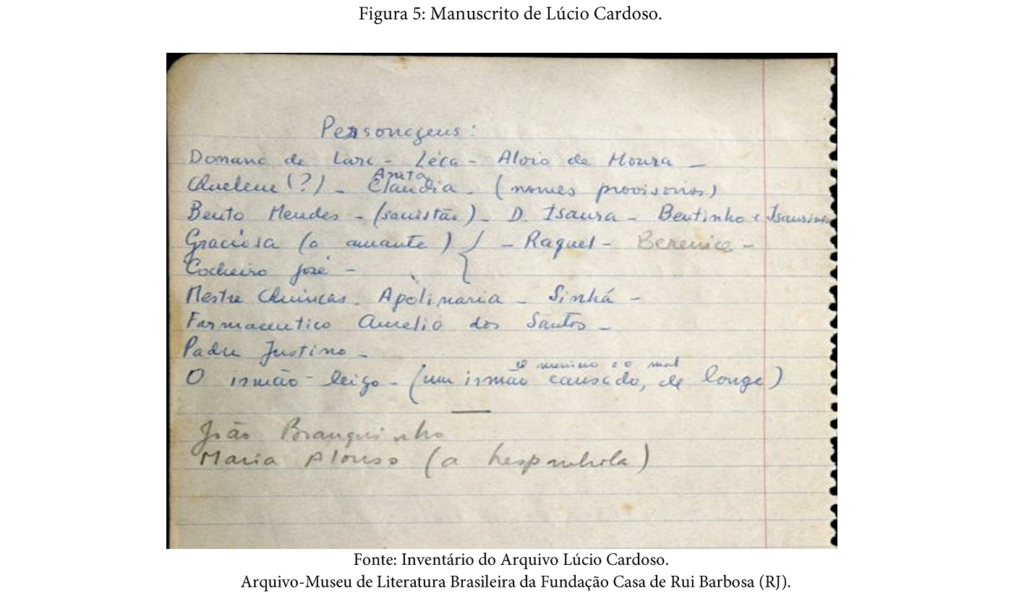

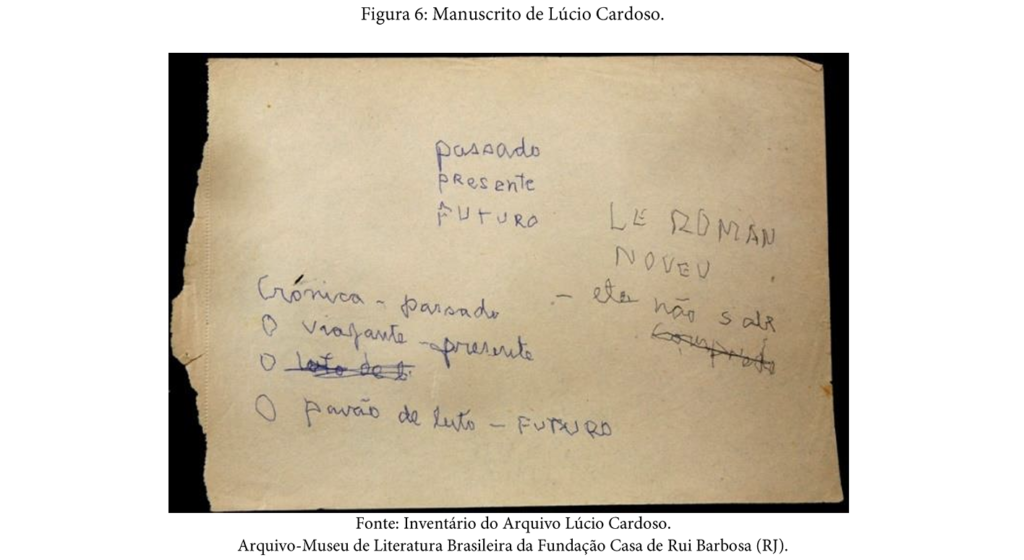

Nos seus apontamentos, guardados no acervo da Casa de Rui Barbosa, é possível ver os planos de O viajante rascunhados nos cadernos, neles Lúcio organiza fases, monta planos, lista personagens:

Nesse plano, pode-se observar ainda o nome Quelene em vez de Rafael para o personagem principal, Mestre Quincas em vez de Juca para o carpinteiro de Vila Velha; na lista de personagens estão ainda o Padre Justino e o farmacêutico Aurélio dos Santos.

É interessante notar o trabalho com a estrutura dos dois romances, enquanto na Crônica a destruição da casa é apresentada por meio de gêneros tão subjetivos como cartas, memórias, diários e relatos, obrigando o leitor a montar e entender a história nos seus diferentes focos pelas rememorações e lembranças; em O viajante, Lúcio inverte causa e efeito a todo tempo, apresentando as fases fora da ordem direta dos acontecimentos. Na tarefa de reunir os planos e organizar o livro, Octávio de Faria lembra o interesse do escritor quando falava sobre a sucessão acronológica do romance: “Mas, quem quer ainda se lembre do entusiasmo com que o romancista falava, ao longo da década de 50, na sucessão acronológica dos capítulos de O Viajante (Plano III, portanto – e, lembremos, nesse Plano, o capítulo IV é, temporalmente, anterior ao capítulo I; o VIII ao VI; e o XI posterior ao XII). (CARDOSO, 1973, XVI)

Quando Octávio de Faria se propôs a organizar a obra inacabada, certamente foi por reconhecer a importância que ela tinha para o escritor. E ele seria o melhor para realizar a tarefa porque não só conhecia a história do romance pelas leituras esparsas, mas também pelas conversas com Lúcio Cardoso. Além disso, presenciou toda a luta do escritor para voltar a escrever durante os anos que enfrentou as sequelas do acidente vascular cerebral na tentativa de conceber o romance. Assim Octávio de Faria escreve na introdução:

Sua confiança no romance – que, de certo modo, devia, se não continuar, mas tornar-se uma sequência ligada a Crônica da casa assassinada – era absoluta. Os que com ele privaram e os conhecem seu Diário sabem bem que não há exagero (…). Se durante esse período, esforçou-se de modo heroico para se recuperar totalmente (…) não nos iludamos: era a formulação final era a consecução de O Viajante um de seus objetivos fundamentais, senão o fundamental (…) O Viajante aí está, de pé, se bem que inacabado e incompleto. Mas de qualquer modo, a testemunhar plenamente a grandeza excepcional da concepção romanesca de seu Autor.(1973, XIV)

O amigo acompanhou o interesse de Lúcio pelo projeto de publicação de O viajante e reconheceu a constante luta contra as adversidades de maneira ainda mais contundente. A consciência de um tempo que se tornou ainda mais aflitivo pelo desafio de lidar com a sucessão dos dias e o desperdício das horas, com o corpo debilitado.

A trajetória de Lúcio Cardoso com sua obra está atrelada a sua vida passional haja vista a experimentação das possibilidades, independentes dos riscos. Assim viveu e produziu, acreditando no frêmito das paixões e abraçando o Deus que regurgita o morno e diz: “Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente; quem dera foras frio ou quente! Assim, porque és morno porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.” A aversão à mediocridade fica clara quando a personagem Ana, por exemplo, que se apresenta na Crônica por meio das confissões ao Padre Justino, reflete sobre si mesma, e, contrapondo-se à personagem Nina, observa sua insignificância: “No inferno deve haver um lugar à parte para os medíocres, e o próprio Satã, contemplando a presa inerte, tridente erguido, deverá indagar-se a si mesmo um tanto perplexo: que farei com isto, se até o sofrimento em sua presença diminui de intensidade?” (1963, p.91)

Essa confissão é a que Lúcio nunca precisou fazer, por isso sua caminhada de escritor se construiu às avessas da conformidade. Assim deve-se atentar para a construção desses romances cíclicos, porque eles carregam as inquietudes, tensões e incertezas humanas.

E de forma contrária à mediocridade, Lúcio Cardoso construiu vida e escrita intensas e arrebatadoras. Nina, personagem da Crônica, e Rafael, de O viajante, são os anjos arrebatadores em cada romance. Ela, como afirma Timóteo: “era um desses seres insubstituíveis, com uma força ativa e transcendente, que nos apareceu como um pé-de-vento (…) os Meneses souberam que se achavam diante de uma espécie de anjo exterminador. ” (1963, p. 409). Ao mesmo tempo, Rafael era cometa que “deslumbra e cintila, arrastando à sua passagem essa aura de poesia que muitas vezes é mortal para quem fica. ” (2012, p.500) Como o seu Deus, que encarna, desce dos Céus, caminha no deserto com fome e sede e se coloca no risco da queda, assim foi a opção de vida de Lúcio Cardoso estendida a sua forma de escrever e criar personagens.

Obviamente, essa obra carrega muitas sombras, por isso ele mesmo escreveu: “Sou consciente da enorme tristeza dos meus livros(…) Faulkner sempre afirmou que não era um escritor e sim um homem que se divertia extraordinariamente escrevendo suas histórias. Como podia? ” (p.510). Para Lúcio não havia a possibilidade de tocar nos conflitos, nas inquietações interiores sem estar atrelado a eles, uma obra assim torna-se um compromisso maior para o artista, porque ele estende seu trabalho à medida que busca incessantemente amadurecer-se e amadurecer a escrita.

Em linhas gerais, sei tudo o que quero dizer, mas faltam-me precisamente nuanças, o rendilhado por baixo da linha grossa que borda o pano. Não se tem o direito de escrever, quando sabemos que ainda não nos achamos prontos, e perfeitos, para a aventura. Que um livro fracasse, é possível – mas é desonesto que fracasse por nossa culpa reconhecida e consciente. (p.474).

Alguém me pergunta porque me detive esses dez anos – por que deixei de escrever. (…) Sei que para se escrever, para se escrever romances – os romances que eu escrevo – é necessário não uma simples imaginação, mas uma imaginação em profundidade, uma imaginação plantada nas raízes do existido. Não invento as paixões que invento – elas existem latentes no meu modo de existir. Dez anos – ou mais – me são necessários para, como diz Augusto Rocha, cortejar o desastre. O perigo seria o de me destruir nessas viagens – mas escrevo – e o que escrevo liberta-me da morte. Mas haverá um instante em que eu serei destruído pelo meu furor de inventar – será a hora exata em que minhas paixões não conseguirão se transformar em obras. (p.475)

E essa inquietude não o deixou dar um ponto final no livro que seria a sequência da Crônica da casa assassinada. Nos arquivos ficaram as experimentações, as versões, fragmentos das possibilidades de alguém que não encontrava alegria no concluir porque era mergulhado na dinâmica da vida. Provavelmente, é por isso que o gênero diário tão cíclico e ligado à inconstância fosse tão importante para ele, e talvez por isso também abraçou um Deus tão violento e passional que se interessa pelos que correm riscos, caminham no limiar, flertam com todas as possibilidades de pecados e não se contentam em concluir: “Porque Deus, para mim, seria exatamente isto: um meio de não se concluir nunca. ” (2012, p. 445). Indo ao encontro das possibilidades de perder o céu, contrariando normas, expectativas e negando-se a conclusões, a Crônica da casa assassinada é resultado, mas também é prenúncio; é fruto, mas também é semente; é percurso do artista inquieto.

Referências bibliográficas:

Do autor:

CARDOSO, Lúcio. Crônica da casa assassinada. Rio de Janeiro: Editora Letras e Artes, 1963.

CARDOSO. Lúcio. Diário completo. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 1970.

CARDOSO, Lúcio. Diários. Organização, apresentação, cronologia, estabelecimento de texto e notas por Ésio Macedo Ribeiro. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.

CARDOSO, Lúcio. O viajante: romance (obra póstuma). Nota de Adauto Lúcio Cardoso. Introdução de Octavio de Faria. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973.

CARDOSO, Lúcio. A sedutora. A Noite, Rio de Janeiro, n. 14.132, p. 11, 28 jun. 1952. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/348970_05/13230>. Acesso em: 30/9/2020.

Entrevistas concedidas pelo autor:

CARDOSO, Lúcio. Lúcio Cardoso considera-se um grande pecador, porém confia na indulgência divina. Boletim Bibliográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, maio 1959. Entrevista concedida a Walmir Ayala.

CARDOSO, Lúcio. Lúcio Cardoso em 21 respostas. Revista da Semana, Rio de Janeiro, n. 38, 21 set. 1957. Entrevista concedida a Edson Guedes de Morais.

Sobre o autor:

Arquivo de Lúcio Cardoso – “Exercícios de foniatria”. Inventário I. Rangel, Rosângela Florido, org. II. Leitão, Eliane Vasconcellos, org. III. Título. IV. Série.

CARELLI, Mário. Corcel de fogo – vida e obra de Lúcio Cardoso (1912 – 1968). Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1988.

DAMASCENO, Beatriz. Lúcio Cardoso em corpo e escrita. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012.

LAMEGO, Valéria Fernandes. O conto e a vida literária de Lúcio Cardoso (1930-1950). Rio de Janeiro, 2013. 186 f. Tese (Doutorado em Literatura, Cultura e Contemporaneidade), Departamento de Letras, Puc-Rio.

SANTOS, Cássia. Polêmica e controvérsia em Lúcio Cardoso. Campinas: Mercado das Letras, 2001.